Der nette Vampir

Kooperation im Tierreich

Altruismus im Tierreich: Warum Vampirfledermäuse sich gegenseitig Blut spenden.

Von Tina Baier

Es gibt sympathischere Tiere als Vampirfledermäuse, die sich ausschließlich vom Blut anderer Lebewesen ernähren. Doch möglicherweise ist der schlechte Ruf zumindest des Gemeinen Vampirs (Desmodus rotundus) nicht ganz gerechtfertigt. Die Tiere sind nämlich erstaunlich sozial. Weibliche Vampirfledermäuse würgen einen Teil ihrer Blutmahlzeit wieder heraus, um Freunde zu füttern, die in der Nacht kein Opfer gefunden haben.

Damit retten sie hungrigen Artgenossen unter Umständen das Leben, denn die Fledermäuse sterben, wenn sie zwei Nächte hintereinander keine Blutmahlzeit zu sich nehmen.

Mehr unter: http://www.sueddeutsche.de/wissen/verhaltensbiologie-der-nette-vampir-1.2743099.

Kleinstlebewesen im Meer arbeiten zusammen

Wie ich in meinem Buch ausführe, gibt es entgegen der darwinistischen Vorstellung mehr Kooperation als Konkurrenz. Eine wissenschaftliche Untersuchung belegt diese These wieder einmal. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 22. Mai 2015 wird berichtet: „Während bei Säugetieren Groß meist Klein frisst, scheinen im Algenreich Kleinstlebewesen die Regeln zu bestimmen. Sie leben oft in enger Symbiose mit oder als Parasiten auf Kosten größerer Lebewesen… Man muss sich die Weltmeere also wohl als eine Art Hippie-Kommune vorstellen. ‚Es sieht so aus, als sei Wettbewerb weniger wichtig als Kooperation’, sagt Tara-Projektleiter Eric Karsenti bei der Vorstellung der Ergebnisse. Im Mikrokosmos der Meere geht es nicht nur um das Überleben des Stärkeren. ‚Leben entfaltet sich auch, weil jeder mit jedem zusammenarbeitet’.“

Leuchtende Lebewesen

Glühwürmchen sind außerordentliche Tierchen.  Die Weibchen leuchten, um Männchen auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt eine Reihe von anderen Organismen, die ebenfalls eigene Beleuchtung haben, so zum Beispiel ein Fisch im tiefen Meer, der eine Lampe vor sich her trägt, damit er in der Dunkelheit sehen kann. In Neuseeland gibt es Höhlen mit Mückenlarven, die anderen Insekten einen Sternenhimmel vorgaukeln – die Beutetiere fliegen darauf zu und verheddern sich in langen klebrigen Fäden. Diese werden dann wie Angelschnüre eingezogen.

Die Weibchen leuchten, um Männchen auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt eine Reihe von anderen Organismen, die ebenfalls eigene Beleuchtung haben, so zum Beispiel ein Fisch im tiefen Meer, der eine Lampe vor sich her trägt, damit er in der Dunkelheit sehen kann. In Neuseeland gibt es Höhlen mit Mückenlarven, die anderen Insekten einen Sternenhimmel vorgaukeln – die Beutetiere fliegen darauf zu und verheddern sich in langen klebrigen Fäden. Diese werden dann wie Angelschnüre eingezogen.

Die Süddeutsche Zeitung vom 29. Juli 2015 berichtet ausführlich über die Leuchtphänomene, die gemäß den Forschern im Laufe der Evolution mindestens 40 Mal neu entstanden sind. Die Entstehung der Biolumineszenz ist wiederum ein kleines Puzzle für meine These der kreativen Evolution. Wenn es angebracht oder notwendig war, hat „die Evolution“ die Leuchtfähigkeit in Lebewesen zu unterschiedlichen Zwecken eingebaut. Es gibt leuchtende Bakterien, leuchtende Fische, leleteiluchtende Insekten. Bei Pflanzen oder Pilzen kommt das nicht vor. Andererseits kann man inzwischen die Wärmeausstrahlung von Lebewesen messen und sichtbar machen – manche Schlangen haben auch diese Fähigkeit. Wie bei vielen Phänomenen in der Natur finde ich es immer wieder spannend zu sehen, dass „die Evolution“ für verschiedene Zwecke bestimmte Eigenschaften hervorgebracht hat – und diese auch unterschiedlich nutzt. Wenn einmal die Grundbausteine für eine Eigenschaft da ist, dann wird sie vielseitig eingesetzt. Die kreative Intelligenz in der Natur… Abbildung vom Titelbild des Buches „Glühwürmchen“, erschienen als „Der Grüne Zweig 277“, Werner Pieper Medienexperimente – das Buch ist sehr zu empfehlen. Es handelt von Geschichten über unsere wunderlichen, giftkillenden, sexbesessenen Lichtwesen.

Daunen-Dino

Hatten alle Saurier Federn? Eine neue Studie hält es für möglich, dass alle Dinosaurier Federn hatten. Anlass für diese These ist die Analyse einer in Sibirien gefundenen neuen Dinosaurierart, die nur entfernt mit den Vorfahren der Vögel, also den klassischen Dinosauriern wie T. Rex und Velociraptor, verwandt ist. „Federn könnten schon bei den frühesten Dinosauriern vorhanden gewesen sein“, schreiben Pascal Godefroit vom Königlichen Belgisehen Institut für Naturwissenschaften in Brüssel und seine Kollegen im Fachjournal Science. Der im Südosten Sibiriens entdeckte Dinosaurier mit dem wissenschaftlichen Namen Kulindadromeus zabaikalicus war nur 1,5 Meter lang und lebte vermutlich vor gut 150 Millionen Jahren. Anhand von gut erhaltenen Hautabdrücken fanden die Forscher unterschiedliche Arten von Schuppen und Federstrukturen. Haarähnliche Urfedern wuchsen demnach auf dem Kopf, auf der Brust und auf dem Rücken. Die oberen Bereiche der Vorder- und Hinterläufe seien mit etwas bewachsen gewesen, das an Daunen erinnert, schreiben die Forscher. Es wäre ein weiterer Beweis für die These, dass Federn zunächst nicht dem Fliegen dienten. Süddeutsche Zeitung, 25. Juli 2014 Kommentar: Wie in meinem Buch ausgeführt, wurden während der Evolution unterschiedliche Formen und Baupläne getestet, so auch die Federn, die dann nach dem Aussterben der Saurier bei den Vögeln eine ganz neue Qualität bekamen. Ich schrieb: „Die biologische Evolution scheint wahrscheinlich zwei Strategien zu nutzen: große, kreative Sprünge kombiniert mit kleinen Veränderungen oder Innovationen. Die Idee einer Feder und die Flugfähigkeit eines Vogels lassen sich nicht ohne einen kreativen Einfall entwickeln. Welcher genetische Mechanismus sollte einen Archaeopteryx sonst dazu antreiben, in irgendeiner späteren Generation plötzlich Federflügel und besondere Flugfähigkeit hervorzubringen?“

Wasser – quantenphysikalisch gesehen

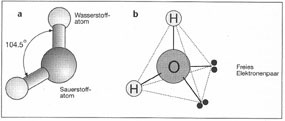

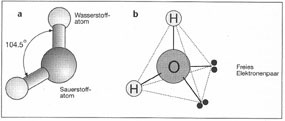

Um den komplexen, energetischen Vorgang der im Wasser abläuft, besser zu begreifen, weil dies noch ein weiteres Licht für darauf wirft, dass die Evolution, die im Wesentlichen vom Wasser abhängt, auf keinen Fall zufällig sein kann, schildere ich hier in Kurzformat die spannende quantenphysikalische Seite des Wassers. Atome haben einen Kern, der positiv geladene Teilchen-Wellen – genannt „Protonen“ – enthält. Diese bestehen wiederum aus weiteren Teilen von subatomaren Partikel-Wellen, die in zwei allgemeinen Kategorien vorkommen: Bosonen, die sich gegenseitig anziehen, und Fermionen, die sich gegenseitig abstoßen. Zu den Bosonen gehören die Quarks und zu den Fermionen die Elektronen. Der Begriff „positive Ladung“ bezieht sich auf einen Pol der elektrostatischen Ladung, während der gegensätzliche Pol eine „negative Ladung“ hat – genauso wie beim Strom der durch unsere Kupferkabel „fließt“. Ich spreche deshalb von „Teilchen-Wellen“, weil es tatsächlich nur Bewegung, das heißt Schwingung gibt – Teilchen sind elektromagnetische Schwingungen. Damit sich jedoch so etwas wie „Materie“, also auch eine Flüssigkeit wie Wasser bilden kann, sind die manifestierten Teilchen nötig. Die Atome und ihre Kristallgitterstrukturen sind demnach nicht die primären „Bausteine“, sondern eher Ruhepunkte, stehende Wellen oder „Störungen“ der Schwingungen. Ruhe und Bewegung sind die Urprinzipien der Materiebildung. Atome haben darüber hinaus eine „gleiche und gegensätzliche“ Ladungszusammensetzung, welche die so genannten „Wolken“ oder „Umlaufbahnen“ von negativ geladenen Elektronen umfasst. Diese sind als Wahrscheinlichkeitsverdichtungen in der „Raumzeit“ des Atoms auf eine solche Weise verteilt, als ob sie räumlich auf den Kern des Atoms bezogen wären. Elektronen-Teilchenwellen verbunden mit einem Kern werden in einem Molekül geteilt mit einem anderen Kern und umgekehrt. Das meint man mit einer chemischen Verbindung. Diese Verbindungen geschehen gewissermaßen in verschiedenartigen dreidimensionalen Strukturen und Mustern. Das Wassermolekül ist „gebogen“, wobei die beiden Bindungen zwischen Sauerstoff und Wasserstoff einen Winkel von 104,5 Grad bilden. Um die Struktur flüssigen Wassers zu verstehen, müssen wir auch die beiden „freien Elektronenpaare“ des Sauerstoffatoms berücksichtigen. Die Wasserstoffatome und die freien Paare sitzen mehr oder weniger an den Ecken eines Tetraeders. (siehe: Ball, 2003, S. 211) Da sich jedoch alles bewegt, bewegen sich die Schwingungen in den Wellenfeldern des Wassers wirbelnd und windend, Wassermoleküle sind also in sich verdreht.

Abbildung aus: Philipp Ball: H2O – Biographie des Wassers, München 2001 (Piper)[/caption]

Dabei sollten wir bedenken, dass wir hier nicht über ein Molekül sprechen, das sich aus mehreren Elementen und Bindungen zusammensetzt. Wasser hat „nur“ die täuschend einfache Molekularstruktur H2O. Das heißt, ein Sauerstoffkern teilt sich eine Elektronen-Teilchenwellen-Wahrscheinlichkeitsdichte mit zwei Wasserstoffkernen. Während jedoch die Wasserstoffkerne sehr winzig und sehr einfach sind (ein Proton, ein Elektron), ist der Sauerstoffkern wesentlich komplexer: 16 Protonen, 16 Elektronen. Das hat zur Folge, dass im Wassermolekül die berechnete „Wahrscheinlichkeitsdichte“ der Elektronen-Teilchenwellen, die mit den Wasserstoffkernen verbunden ist, vorwiegend zur größeren Anziehung des Sauerstoffkerns hingezogen wird. Das Ergebnis dieser Anziehung ist, dass jeder Wasserstoffkern das trägt, was eine „teilweise positive Ladung“ genannt wird – das heißt auch, dass ein Teil der „gleich und gegensätzlich“ geladenen Elektronen abgetrennt wird. Umgekehrt ist es so, dass der Sauerstoffkern das trägt, was wir eine „partiell negative Ladung“ bezeichnen, indem einige Elektronen-Teilchenwellen-Wahrscheinlichkeitsdichten von den damit verbundenen Wasserstoffkernen aufgenommen wurden. (Diese Information habe ich von einem befreundeten Biochemiker, der sich intensiv mit dem Wasser beschäftigt hat.) Die Konsequenz dieser Komplexität bedeutet, dass Wasser in Form von „flackernden Clustern“ existiert – ein Cluster besteht aus 400-600 Molekülen – und außerdem komplizierte „Wasserstoffbindungsnetzwerke” bildet, die üblicherweise „Wasserstoffbrücken“ genannt werden. Diese ordnen sich fortwährend neu an – in unvorstellbar kurzen Sekundenbruchteilen. Durch die so genannte Polarität individueller Wassermoleküle ist die „Substanz“ Wasser mit fantastisch komplizierten Eigenschaften ausgestattet. Diese Polarität finden wir übrigens bei allen Lebewesen und Pflanzen, bei der Bildung eines Embryos ebenso wie bei einem Baum. Sie ist deshalb von großer Bedeutung, weil sie festlegt, wo oben und unten oder vorne und hinten ist, d. h. wo der Kopf und wo die Füße des Embryos oder die Blüte und die Wurzeln einer Pflanze positioniert sind. Jedes individuelle Wassermolekül kann sich energetisch aus einer oder mehreren (bis zu fünf) vorteilhaften „Wasserstoffbindungsinteraktionen“ bilden – es sind nicht einfach nur „Brücken“, wie es eher irreführend in der Fachsprache heißt. Die Wasserstoffbrücken sind nämlich dauernd in Bewegung, dadurch ist Wasser höchst flexibel, wie wir ja durch seine Anpassungsfähigkeit an alle möglichen Naturerscheinungen sehen können. Hinzu kommt, dass die teilweise positiven Ladungen, die mit einem Wasserstoffkern verbunden sind, eine extra-molekulare elektrostatische Interaktion mit dem teilweise negativ geladenen Sauerstoffteilchen eingehen können. Die Stärke dieser energetisch vorteilhaften Interaktionen ist tatsächlich extrem groß. Zum Beispiel hat die Bindungsenergie eines molekularen „Erkennens-Ereignisses“ – d. h. wenn einige Moleküle andere erkennen und sich mit ihnen in einer Wasserlösung verbinden -, eine Energieordnung, die in der Lage ist, 2 oder 3 Wassermoleküle aus der Interaktion mit anderen Wassermolekülen zu entfernen. Das Lösen eines Moleküls in Wasser bewirkt dabei eine Umstrukturierung des Wasserstoffbrückennetzwerks. Das Wasser reagiert dabei auf zwei Weisen: einerseits muss es Platz schaffen für den Gast, andererseits versucht es zugleich, das Brückennetzwerk um das unpolare Lösungsmittel herum zu stärken. Um eine möglichst große Zahl von Wasserstoffbrücken zu erhalten, schmiegt sich das Wassermolekül mit „drei seiner Tetraederrichtungen tangential an die Oberfläche des besetzten Raumes. Diese Einschränkung der Orientierungsmöglichkeiten führt zu einem negativen Entropiebeitrag für die Lösung.“* *Ralf Ludwig und Dietmar Paschek: Wasser, in: Chemie unserer Zeit, 2005, 39, S. 166 Negativer Entropiebeitrag bedeutet, dass Wasser in diesem Fall gegen die Entropie, seiner Auflösung der inneren Bindungen bzw. einer Energieminderung wirkt und neue Energie bildet, d. h. Wasser tendiert dazu, Wärme zu speichern bzw. zu erhalten. Ohne diese Tatsache gäbe es zum Beispiel keinen Golfstrom und Europa wäre wesentlich kälter. Die thermodynamischen Eigenschaften des Wassers sind ungemein schwer zu studieren, weil man bei experimentellen Beobachtungen auf den Messungen der Wärmeabgabe oder des Wärmeverbrauchs bei Reaktionen angewiesen ist. Dennoch tendiert Wasser dazu seine latente Wärme zu konservieren, d.h. die Energie, die für die elektrostatischen Interaktion mit sich selbst vorteilhaft ist. Wenn daher etwas geschieht, das in einer normalen Flüssigkeit Wärme verbrauchen oder abgeben würde, schafft es das Wasser diesem zu entgehen, indem es sich selbst neu anordnet (d. h. seine Wasserstoffbrücken und Cluster). Daher kann es vorkommen, dass Wasser in verschiedenen Formen genau die gleichen beobachtbaren thermodynamischen Eigenschaften hat, auch wenn es sich dramatisch in den Eigenschaften unterscheidet, die man dabei beobachtet bzw. im thermodynamischen Prozess sichtbar macht.

Das Wunder der Aquaporine

Über das Wasser erreichen Botenstoffe, Hormone und Nährstoffe alle lebenswichtigen Organe. Das Wasser im Gehirn wird sogar dreimal täglich ausgetauscht. Außerdem dient es als „Klebstoff“ für den Zusammenhalt der Zellen über die Zellmembran. Ohne intelligentes Wasser also auch keine Zellen. In allen Fällen ist ein hocheffizienter, aber selektiver Wassertransport von zentraler Bedeutung, der den Austausch anderer Moleküle ausschließt. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen haben herausgefunden, wie der genaue Funktionsmechanismus dieser perfekten Wasserfilter funktioniert. Der Wassertransport zwischen den Zellen erfolgt nach diesen Erkenntnissen über in die Zellmembran eingebettete mikrofeine Kanäle, die so genannten Aquaporine. Die Aquaporine lassen zwar Wassermoleküle hindurch, verhindern aber, dass die Zelle Nährstoffmoleküle oder Salzionen verliert. Obwohl diese Filter sehr feinporig sind, erreichen Aquaporine eine erstaunlich hohe Wasserleitfähigkeit von bis zu drei Milliarden Wassermolekülen pro Sekunde und Kanal. Eine 10 x 10 cm2 große Membran mit eingebetteten Aquaporinen könnte somit etwa einen Liter Wasser in etwa 7 Sekunden filtern oder entsalzen. Wie aber erfüllt das Protein diese widerstreitenden Anforderungen? Erste Antworten ergaben sich bereits aus der räumlichen Atomstruktur des Aquaporins (AQP1), die erst vor kurzem in enger Zusammenarbeit zwischen einer japanischen Arbeitsgruppe um Yoshinori Fujiyoshi, einer Baseler Gruppe um Andreas Engel und der Göttinger Max-Planck-Arbeitsgruppe „Theoretische Molekulare Biophysik“ mit Hilfe elektronenmikroskopischer Messungen entschlüsselt wurde. Es zeigte sich, dass das Protein in der Zellmembran einen zwei Nanometer (zwei Millionstel Millimeter) langen und an der engsten Stelle nur 0,3 Nanometer breiten Kanal bildet – gerade groß genug, um ein einzelnes Wassermolekül passieren zu lassen. Diese Enge können größere Moleküle gar nicht erst passieren.

ATP

Das Molekül ATP (Adenosintriphosphat) ist außerordentlich interessant und wichtig. Es ist vergleichbar mit dem Wasser, weil es nur schwache Bindungen ähnlich den Wasserstoffbrücken besitzt, daher ist es sehr beweglich. Und es ist der hauptsächliche Energielieferant für die Körperzellen. Bei der Verbrennung eines Glukosemoleküls kann sehr viel ATP synthetisiert werden, das geschieht auch im Gehirn, das hauptsächlich Glukose, also Zucker verbraucht. Letztlich verbraucht das Gehirn 50 Prozent der zugeführten Energie über die Nahrung. Irgendwann ist der ATP-Vorrat der Zelle aufgebraucht. Jetzt kommen die Mitochondrien der Zelle ins Spiel, die auch als „Kraftwerke“ der Zelle bezeichnet werden. Ihre Aufgabe ist es, aus ADP (also einem Di-Phosphat) und Phosphat-Ionen neues ATP herzustellen. Dies ist natürlich eine endotherme Reaktion (d. h. Energie wird von außen zugeführt), denn das ATP ist ja energiereicher als das ADP. Die Frage ist jetzt: welche exotherme Reaktion treibt eigentlich die Herstellung von ATP an? Das ATP erfüllt tatsächlich die Rolle einer Währung – einer Energiewährung. Genauso, wie man in einem modernen Land alle Waren mit Geld kaufen kann und nicht mehr auf umständliches Tauschen angewiesen ist, so treibt die Zelle fast alle endothermen Reaktionen mit ATP an. Und die Analogie geht weiter: In einem Staat wird das Geld gedruckt (irgendwoher muss es ja kommen), und in der Zelle wird das ATP hergestellt. Die ATP-Synthese findet zum Teil im Zellplasma, zum größten Teil allerdings in den Mitochondrien statt. Außer Wasser ist ATP also das bedeutendste Molekül für die Erhaltung des Körpers!

Faustintelligenz

Colin McGinn, Professor für Philosophie an der University of Miami, hat sich in dem US-Magazin New Statesman mit der Frage beschäftigt, wie Bewusstsein in die Welt kommen konnte. Antwort: man kann es nicht wissen. „Stellen Sie sich eine Welt ohne Bewusstsein vor! Lediglich aufeinanderprallende Quanten in der besinnungslosen Wildnis des Unbelebten. Nun geben Sie bitte etwas Bewusstsein hinzu! Wow! Welche eine Veränderung! Aber wie haben Sie das bloß gemacht? Wie konnten Sie Bewusstsein in eine Welt geben, in der es keines gab? Haben Sie die Partikel der Materie verändert? Ich glaube, Sie haben gerade die Welt verändert. Aber Sie werden nie verstehen, wie die unbewusste und die bewusste Welt zusammengefunden haben konnten. Sie haben ein Wunder vollbracht! Aber es gibt keine Wunder. Welche Chance hat Ihre Intelligenz, die für das Herstellen von Faustkeilen geeignet ist, die Geheimnisse des Universums zu lüften? Kann Allwissenheit aus einem Hirn kommen, das für die Handhabung zweier entgegengesetzter Daumer gemacht ist? Niemals. Warum also versuchen wir noch, Mysterien zu lösen – mit diesem nach Daumen-Lage gebildeten Gehirn wie dem unseren?“ Aus: Süddeutsche Zeitung vom 3./4. März 2012

Mythos Ursuppe

In meinem Buch (S. 101ff, TB-Ausgabe) widme ich ein Kapitel dem „Ursuppen-Experiment“ von Miller und Urey aus dem Jahr 1953. Darin mache ich deutlich, dass dieses Experiment keinerlei Beweise für das Entstehen einer größeren Zahl von Lebensmolekülen lieferte. Nun hat Jeffrey Bada von der Universität San Diego, ein ehemaliger Schüler Millers, die Proben aus späteren Versuchen von Miller bis zum Jahr 1958 untersucht (Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom 22. März 2011). „Für seine Ursprungsexperimente 1953 benutzte Miller Methan, Wasserstoff, Wasserdampf und Ammoniak, um die Uratmosphäre zu simulieren. In den Experimenten 1958 war zusätzlich Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid enthalten. Aus dieser veränderten Mischung entwickelten sich 23 verschiedene Aminosäuren und vier Amine, darunter auch sieben organische Schwefelverbindungen.“ Der Wissenschaftler zog daraus den Schluss, dass es auf der frühen Erde bereits eine große Anzahl von organischen Verbindungen gegeben hat. Grundsätzlich finde ich diese Entdeckung natürlich interessant, sie ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass organische Moleküle sich nicht „automatisch“ zu funktionierenden lebendigen Zellen zusammenschließen. Hierbei wird wieder einmal deutlich, dass die materialistische Vorstellung einer emergenten Evolution, also einem aus sich selbst heraus entstehenden Leben, in die Irre führt. Und ich frage mich auch, warum Wissenschaftler heute mit allen ihnen zu Verfügung stehenden modernen Geräten nicht einfach die Ursuppe in allen Variationen neu simulieren, statt alte Proben zu untersuchen. In solchen Experimenten müsste man dann auch hinterher nach dem Entstehen organischer Moleküle beobachten, wie sich diese weiterentwickeln und ob sie sich selbständig zusammenschließen und neue Moleküle bilden. Immerhin merkt der Autor des Zeitschriftenartikels, Werner Bartens, an: „Unter günstigen Bedingungen und in der richtigen Mischung könnte das Rezept der Ursuppe demnach vielleicht auch an anderen Orten im Weltraum nachgekocht werden und gelingen – wenn man sich ein paar Milliarden Jahre Zeit ließe.“ Super. Kann man Beweise für das zufällige Entstehen von Ur-Bakterien oder Ur-Zellen auf diese Weise wissenschaftlich belegen?

Der Ur-Vierbeiner

395 Millionen Jahre alte Spur Vierbeinige Lebewesen haben die Erde wahrscheinlich früher bevölkert als vermutet. Das legt die Entdeckung eines Paläontologen-Teams um Per Ahlberg von der Uppsala-Universität in Schweden nahe, das 395 Millionen Jahre alte Spuren eines Vierbeiners in Polen gefunden hat (Nature, Bd. 463, S.43, 2010). Die Spuren sind 18 Millionen Jahre älter als das früheste Fossil eines Vierbeiners. Einige Abdrücke haben einen Durchmesser von 26 Zentimetern. Die Forscher schätzen, dass sie von einem zweieinhalb Meter langen Lebewesen stammen. Hände und Füße sind deutlich zu unterscheiden. Da es keine Körperabdrücke gibt, ist der urtümliche Vierbeiner wohl auf dem schlammigen Boden einer Lagune gelaufen, während sein Körper im Wasser schwebte. Bisher war man davon ausgegangen, dass sich Vierbeiner über ein Zwischenstadium aus Fischen entwickelt haben. Als Beleg dafür galten Fossilien von Tieren, die Kopf und Körper der Vierbeiner hatten, sich aber noch auf Flossen fortbewegten. Die Entdeckung in Polen macht diese Theorie zunichte. Denn die Spuren des Vierbeiners sind zehn Millionen Jahre älter als die Überreste solcher Wesen. SZ, 7. 1. 2010

Falter verwirren Fledermäuse mit Ultraschallgeräuschen

Gekürzt aus: Süddeutsche Zeitung vom 17. Juli 2009 Normalerweise haben Insekten keine Chance zu entkommen, wenn Fledermäuse sie im Visier haben. Doch einige Falter können sich schützen: Statt um ihr Leben zu fliegen, stören sie mit Ultraschallsignalen die Echoortung der Fledermäuse. Bertholidia trigona, ein giftiger Nachtfalter aus der Familie der Bärenspinner, der in Süd- und Nordamerika lebt, nimmt das Sonar der Fledermäuse wahr und schlägt dann mit gleichen Waffen zurück. Die Falter geben klickende Ultraschallsignale von sich und stören damit die Echolotung der Fledermäuse. Diese können dann die Falter nicht mehr orten. „Die Forscher werten das Klicken der Falter als ‚eine einmalige evolutionäre Gegenmaßnahme im langanhaltenden Wettrüsten zwischen Fledermäusen und ihrer Beute.“ Kommentar von Bruno Martin: Tatsächlich gibt es in der ganzen Natur vielfältige Abwehrstrategien gegen mögliche Beutetiere wie Gifte von Schnecken und Pflanzen. Ist es nicht erstaunlich, dass der Darwin’sche „Kampf ums Dasein“ nicht einseitig ist und die Schwächeren immer unterlegen sind? Es gibt dazu noch eine wesentlichere Frage: Wie haben die Falter ihre Abwehrfähigkeit entwickelt? Intelligenz? Bevor sie sich wehren können, müssen sie ja erst einmal auf die Gefahr aufmerksam werden und vor allem wie Fledermäuse sie orten – und dann müssen Sie eine Technik entwickeln, um mit Ultraschallsignalen genau die richtigen Frequenzen des Gegners zu treffen. Zufällige Entwicklung? Natürliche Auslese? Oder haben auch Falter ein intelligentes Bewusstsein, das sogar in der Lage ist Ultraschall hervorzubringen?

Neue Erkenntnisse

Quallen als Sackgasse der Evolution? Studie: Höhere Tiere stammen nicht von niederen Tieren ab Wissenschaftler haben in der neuesten Ausgabe des Online-Fachmagazins „PLoS Biology“ überraschende Ergebnisse zur Evolutionsforschung vorgestellt. Danach stammen die höheren Tiere – Insekten bis Wirbeltiere – nicht von niederen Tieren wie Quallen oder Korallen ab. Siehe:

http://idw-online.de/pages/de/news297821 Aus für die Ursuppe? Rätsel um die Entstehung des Lebens Woher kommen wir? Warum existiert ausgerechnet auf der Erde Leben? Und wo und in welcher Form entstand es? Diese Fragen rühren an die wichtigsten und fundamentalsten Dinge unserer Welt und letztendlich auch unserer Existenz – und doch ist keine von ihnen bisher beantwortet. Ganz im Gegenteil. Siehe: http://www.scinexx.de/dossier-130-1.html

Mutations-„Explosion“ bei Vorfahr von Mensch und Schimpanse Kurz vor Abspaltung der Stammlinie von Schimpansen und Menschen erlebte der gemeinsame Vorfahre der Menschenaffen und Menschen einen regelrechten Ausbruch genetischer Aktivität: Mutationen, die zu einem drastischen Anstieg der Anzahl der Genkopien führten, häuften sich. Diese jetzt in „Nature“ erschienene Erkenntnis liefert auch neue Informationen über die Evolution des Menschen. Siehe: http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9509-2009-02-13.html

Neue Erkenntnisse Das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichte in ihrer neuesten Ausgabe (Bd. 448), zitiert in der Frankfurter Rundschau vom 9.8.2007: Frühmenschen lebten Seite an Seite „Ein 1,44 Millionen Jahre alter Kieferknochen weckt Zweifel am bisherigen Wissen zur Evolution des Menschen. Er lässt vermuten, dass die beiden Frühmenschen Homo habilis und Homo erectus für fast eine halbe Million Jahre Seite an Seite in Ostafrika lebten. Bisher hatten Experten angenommen, dass sich Homo erectus aus dem früher lebenden Homo habilis entwickelt hat.“ Das Ganze ist natürlich noch viel brisanter. Zufällig hörte ich am 8.8. einen Bericht im Deutschlandradio Kultur zum selben Thema. Dort sagte man ergänzend, dass die Evolutionsgeschichte des Menschen neu geschrieben werden müsse! Das habe ich bereits in meinem Buch getan, das bereits vor einem halben Jahr fertiggestellt war. Ich zitiere: Über die Entstehung des Menschen werden eine Menge an Forschungen in Zeitschriften und Bücher veröffentlicht, wobei allerdings die „Abspaltung der Entwicklungslinie“ vom Affen zum Menschen bisher völlig ungeklärt ist. Die Forschung geht davon aus, dass Urmenschen über Millionen von Jahren zusammen mit den Schimpansen, von denen sie abstammen sollen, gelebt und sich auch immer noch mit den Schimpansen geschlechtlich gekreuzt haben. Jüngste Genanalysen des Broad-Instituts, eines Zusammenschlusses der Hochschulen MIT und Harvard im US-Staat Massachusetts, legen sogar nahe, dass eine erste Abspaltung noch wesentlich früher erfolgte und der gemeinsame Weg von Menschen- und Menschenaffenvorfahren länger dauerte und ungewöhnlicher verlief, als bisher angenommen. Bei dieser Studie wurden 800-fach mehr Gene als in früheren DNA-Analysen unter die Lupe genommen, nämlich 20 Millionen Basenpaare von menschlicher, Schimpansen- und Gorilla-DNA. Die Untersuchungen bezogen sich primär auf die so genannte molekulare Uhr: Dabei wird der Verlauf der Evolution mit Hilfe von Genmutationen berechnet, die sich in besonderen „Schlüsselsequenzen“ des Erbguts abgespielt haben. Dies ermöglichte eine weit präzisere Datierung und Bestimmung der Auseinanderentwicklung von Mensch und Hominiden. Danach teilte sich eine frühe Affenart vom gemeinsamen Vorfahren bereits vor ca. 10 Millionen Jahren ab. Die unterschiedlichen Populationen vereinigten sich jedoch einige Jahrtausende später wieder und bildeten eine Mischpopulation, die zu Kreuzungen mit den Vorfahren tendierte. Es ergibt sich also ein komplizierter und sehr lange währender Prozess der Kreuzungen sich auseinander entwickelnder Gruppen, bis eine erstmalige grundlegende Trennung der Schimpansenvorfahren und der Vorfahren des Homo vor ca. 6,3-5,4 Millionen Jahren erfolgte. Noch sensationeller sind die Behauptungen der Forscher, dass diese Trennung noch nicht definitiv war, sondern dass es danach noch gut vier Millionen Jahre bis zur endgültigen Aufspaltung von Mensch und Schimpanse dauerte, beide Arten also erst vor etwa 1,2 Millionen Jahren endgültig getrennte Wege gingen. Dies würden beim Menschen die X-Chromosomen belegen, die für die Bestimmung des Geschlechts wesentlich sind und die sich erst zu diesem späten Zeitpunkt in der für Menschen charakteristischen Form herausbildeten. Dieses konkrete Szenario blieb selbstverständlich nicht unwidersprochen, wirft aber ein neues Licht differenzierterer Betrachtungen auf den Prozess der Menschwerdung, was allgemein anerkannt wurde. Hinsichtlich der Evolution des Menschen möchte ich mich noch auf zwei weitere bedeutende Aspekte konzentrieren. Tatsache ist, dass das menschliche Gehirn sich erst vor einer Million Jahren (oder 1,2-1,5 Millionen, genau kann das nicht datiert werden) wesentlich vergrößerte. „Das geschah so plötzlich“, schreibt Rita Carter, „dass die Schädelknochen nach außen geschoben wurden und so die hohe, flache Stirn und den gerundeten Kopf gebildet haben, die uns von den Primaten unterscheiden. Die Gebiete, die sich am meisten ausdehnten, waren jene, in denen gedacht, geplant, organisiert und kommuniziert wird. Die Entwicklung der Sprache war beinahe sicher das Sprungbrett für den Schritt vom Hominiden zum Menschen.“ Dabei dehnten sich beim kurzen Schritt vom Homo habilis zum Homo sapiens die Frontallappen des Gehirns um 40% aus und bildeten den Neokortex, das entscheidende Organ für intelligentes, menschliche Denken und Handeln. Wie kann eine solche genetische Veränderung in so kurzer Zeit vor sich gehen? Die neodarwinistischen langsamen Schritte greifen ja auch hier nicht. Ein weiteres Phänomen dabei ist das Entstehen der Fähigkeit zu sprechen. Dafür sind entscheidende Veränderungen im gesamten Gerüst und Aufbau des Kopfes notwendig gewesen. Der Erwerb von Sprache wird oft als Schlüsselmerkmal in der Evolution zum Menschen betrachtet. Erst durch diese Kommunikationsfähigkeit soll unser Urahn fähig gewesen sein, sich gegen all die Widrigkeiten auf der ganzen Erde auszubreiten. Anatomisch gesehen hängt unsere Sprechfähigkeit von einem stimmbildenden Organ ab. Der Kehlkopf muss tief im Halsbereich liegen, damit im Rachen das ganze Spektrum an Lautäußerungen gebildet werden kann. Bei den anderen Säugetieren und auch den Menschenaffen sitzt der Kehlkopf so hoch, dass er eine differenzierte Lautsprache verhindert. Was bleibt ist Grunzen, Bellen, Wiehern und Muhen. Allerdings haben Vögel – wie schon erwähnt – bereits einen Kehlkopf, der wesentlich differenziertere Laute hervorbringen kann. Stammt der Mensch dann von den Vögeln ab? Meine These ist: Die intelligente Evolution testet immer einige Bausteine und wenn sie dann gebraucht werden, werden diese wieder benutzt. Säugetiere ohne diesen tief liegenden Kehlkopf vermögen dafür gleichzeitig zu atmen und zu trinken, was für diese Arten von Vorteil ist; auch neugeborene Kinder weisen dieses tierische Grundmuster in den ersten eineinhalb bis zwei Jahren auf. Erst mit zirka 14 Jahren ist dann die ausgereifte Stellung des Kehlkopfs erreicht – ein schönes Beispiel dafür, wie die Ontogenese, die individuelle Entwicklung eines Menschen, Stadien der Hominidenentwicklung wiederholt. Denn die typisch menschliche Stellung des Kehlkopfes ist erst vor 300’000 bis 200’000 Jahren beim archaischen Homo sapiens und beim späten Neanderthaler vor etwa 60’000 Jahren nachgewiesen!

Interview mit Bruno Martin

Seit 150 Jahren dominiert die darwinistische Evolutionstheorie unser Denken und Weltbild. Dabei stehen ihre Grundvorstellungen immer mehr auf dem Prüfstand. Bruno Martin recherchierte sorgfältig die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema und öffnet durch eine beeindruckende Zusammenschau einen neuen Blick für die Zusammenhänge zwischen Geist und Materie. Wir fragten ihn, warum er den Darwinismus anzweifelt, ohne jedoch einen Schöpfergott einzuführen. Frage: Warum ist die Evolution intelligent? Bruno Martin: Wenn Sie alle heutigen Erkenntnisse zu einer interdisziplinären Schau zusammenführen, sehen Sie, dass sich eine intelligente Selbstorganisation wie ein roter Faden durch die Entwicklung des Lebens zieht. Die mechanistische Zufallsvariante, die das materialistische, neo-darwinistische Denken beherrscht, ist eine Vorstellung, die durch die Entwicklung der Technik des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist. Plötzlich hat der „intelligente Mensch“ Maschinen und Geräte erfunden, wie die Dampfmaschine, die wiederum andere Maschinen antreiben konnte bzw. sich in Form der Eisenbahn selbsttätig, also „automatisch“ bewegen konnte. Es entspricht dem mechanistischen Weltbild dieser Zeit, dass Leben sich ebenso automatisch bewegt und entwickelt. Diese Vorstellung wird jedoch der Intelligenz des Lebens nicht gerecht. Selbst das einfachste Bakterium bewegt sich zielgerichtet, denn es braucht Nahrung zum Überleben. Damit es nach Nahrung sucht, und sei es nur Wasser, Salz oder Schwefel, muss es ein rudimentäres Bewusstsein haben. Wie wir wissen sind Schnecken schon vor einigen hundert Millionen Jahren entstanden – und es gibt sie immer noch. Stellvertretend für intelligentes Verhalten von Lebewesen möchte ich deshalb die winzige Schnecke mit dem Namen Napaeus barquini herausstellen. Evolutionsbiologen haben jetzt gerade entdeckt, dass diese Schnecke, die auf der Insel Gomera auf flechtenüberwachsenen Felswänden lebt, sich auf einzigartige Weise Flechten mit dem Mund auf ihr Gehäuse modelliert. Der Flechtenhöcker kann dabei bis hundertmal dicker als das Gehäuse werden. So ist die Schnecke praktisch unsichtbar. Sie hat sich bewusst getarnt. Wie ist sie darauf gekommen? Hat sie nachgedacht? Und warum machen die anderen Schnecken dieser Art es genauso? Ein biologisches Programm? Aber wer hat dieses geschrieben? Frage: Sie behaupten also, dass die darwinistische Vorstellung vom Kampf ums Überleben nicht automatisch vor sich geht und das Verhalten der Tiere nicht unbewusst oder „instinktiv“ ist. BM: Wenn ich hungrig bin und kein Essen zu Hause habe, gehe ich in den Laden und kaufe etwas. Tiere müssen auch einen Weg finden, sich Nahrung zu beschaffen – wenn sie nicht von Menschen gefüttert werden. Manche sind dabei geschickter als andere. Doch auch die scheinbar ungeschicktesten Tierarten haben Wege gefunden, um zu überleben. Nicht nur das: manche der Tiere, denen wir kaum Aufmerksamkeit schenken, weil sie so unspektakulär erscheinen wie die Schnecken, haben sich in erstaunlicher Vielfalt entwickelt. Oder betrachten Sie das Faultier: So langsam es erscheint und leichte Beute für Raubtiere werden könnte, hat viele Millionen Jahre überlebt. Und dabei frisst es nur bestimmte Blätter eines Urwaldbaumes. Frage: Warum denken Sie, dass in allen Lebewesen Bewusstsein vorhanden ist? BM: Alle Lebewesen, also auch Bakterien, Algen, Pilze und Pflanzen haben eine Art von Bewusstsein, weil sie intelligente Strategien des Überlebens entwickeln. Manche Pilze und Pflanzen, so hat man gerade das Naheliegende herausgefunden, schützen sich mit Gift davor, gefressen zu werden. Um dieses Gift herzustellen, müssen sie irgendwie die genetischen Schalter dafür aktivieren. Wenn es „Maschinen“ wären, könnten sie nur ein immerwährend gleichlaufendes Programm ausführen, aber so wäre die Evolution nicht weitergegangen. Wir machen ja schon Experimente mit kleinen programmierten Robotern. Das Problem war anfangs, dass sie an jedem Hindernis gebremst wurden. Nun hat man bessere Programme und manche Roboter können nun sogar Fußball spielen. Also selbst das, was wir als „Instinkt“ bezeichnen, ist ein intelligenter Ablauf, der zwar „unbewusst“ vor sich geht, von dem aber die notwendigen Handlungsmuster so weit ins Bewusstsein des Lebewesens vordringen, dass es je nach Umständen intelligent handelt. Frage: Na gut, es ist ja durch die vielen Mosaiksteinchen, die man über die Natur gesammelt hat, selbstverständlich geworden, von intelligenten Tieren zu sprechen. Manche möchten einige Säugetiere wie Delfine sogar zu Personen erklären, weil sie hoch intelligentes und bewusstes Verhalten aufzeigen. Doch kann man deshalb sagen, dass die Evolution – ein abstrakter Prozess – ebenso „intelligent“ und „bewusst“ ist? BM: Hier sollte ich definieren, was ich unter Intelligenz verstehe. Wenn wir intelligent denken und handeln, sind wir in der Lage, uns gegebenen Umständen anzupassen. Je nach Problemstellung probieren wir immer wieder etwas Neues aus. Wir lernen dazu, verändern die Dinge, entwickeln Geräte wie Computer, finden neue Lösungswege, benutzen bereits entwickelte Konstruktionspläne vielseitig in verschiedenen Variationen. Auch Darwin machte sich Gedanken darüber, „wie ein allem Anschein nach gleiches Organ in mehreren entfernt miteinander verwandten Arten auftrat, verschwindet“. Das besagt, er wunderte sich darüber, dass der Bauplan für Flossen, Flügel und Arme in verschiedenen Lebewesen derselbe ist. Ich sehe das so, dass die Natur mit denselben Bauplänen experimentiert und kreativ immer neue Variationen hervorgebracht hat. Warum muss es eine lineare Entwicklung sein? Frage: Wird nicht auch behauptet, dass es in der Evolution so etwas wie eine natürliche Selektion gibt, die bessere Entwicklungen gegenüber schlechteren favorisiert? BM: Eigentlich kann ich mir nicht erklären, wie Darwin und seine Vertreter aus den Beobachtungen zum Schluss gekommen ist, dass es so etwas wie eine „natürliche Zuchtwahl“, die heute als natürliche Auslese oder Selektion bezeichnet wird, ohne eine intelligente Instanz geben könne. Nur unter dem Blickwinkel einer intelligenten Auswahl von funktionierenden Eigenschaften würde der Begriff „natürliche Auslese“ einen Sinn ergeben – wer oder was würde sonst „auswählen“. Frage: Seine Theorie basiert ja auf dem Bild eines Züchters, der verschiedene Arten von Tauben züchtet… BM: Brieftauben sind ein wunderbares Beispiel dafür. Sie können sich gut orientieren und wie viele andere Tiere, so auch die Schmetterlinge, am Magnetfeld der Erde ausrichten. Man weiß inzwischen eine Menge darüber, welches die biologischen Grundlagen dafür sind. Doch Sie brachten ja den Züchter ins Spiel. Wenn „die Natur“ der „Züchter“ ist und kein „allwissender Gott“, dann muss es eine intelligente und bewusste Instanz in der Natur geben, welche die verschiedenen Lebewesen „züchtet“. Der heutige Begriff der Selektion hingegen setzt eine mechanistische Denkweise voraus. Irgendein genetisches Programm bringt einmal aus einem nicht flugfähigen Geschöpf einen Flugaffen hervor, eine Fledermaus oder einen Vogel. Welche Instanz in der Natur entscheidet über das An- und Abschalten oder Hinzufügen der notwendigen Gene dafür? Fledermausflügel z. B. sind im Verhältnis zu Vogelflügeln recht einfach, aber vollkommen ausreichend. Vogelflügel dagegen sind wesentlich differenzierter. Ein Vogelflügel setzt sich aus vielen unterschiedlichen, hochfeinen Federarten zusammen, die alle aufeinander abgestimmt sind. Warum entwickelt die Evolution solche hochkomplexen Systeme, wie wir sie in der ganzen Natur beobachten können und die Ingenieure, dies sie nachahmen wollen, immer wieder in Bewunderung versetzen? Frage: Sie sagen also, dass weder die darwinistische Idee der natürlichen Selektion noch des Überlebens des Stärkeren irgendeinen Wert haben? BM: Mit dieser abstrakten Idee wollte Darwin einen religiösen Schöpfermythos entkräften. Wenn man genauer hinschaut, kann man nur Staunen, wie alles in der Evolution kreativ durchdacht und aufeinander abgestimmt ist. Wir dürfen ja nicht nur einzelne Lebewesen für sich sehen. Die Natur insgesamt ist enorm komplex aufgebaut, jede Pflanze, jedes kleinste Insekt spielt eine Rolle in der Biosphäre. Und das Ganze muss sich irgendwie selbst organisieren. Da kommt wieder die Intelligenz ins Spiel: denn Selbstorganisation geht nicht automatisch. Es sind einfach zu viele Variablen im Spiel. Diese Intelligenz ist aber nicht von Anfang an allwissend, wie man glauben könnte. Aus meinen Überlegungen und Beobachtungen heraus schließe ich vielmehr, dass sie mit der Evolution gewachsen ist, genauso wie wir Menschen dazu lernen, wenn wir Lebenserfahrungen sammeln. Frage: Sie schreiben auch, dass Bewusstsein schon auf der elementarsten Ebene der Materie vorhanden ist. BM: Gerade hat ein Forschungszentrum in Karlsruhe Erkenntnisse veröffentlicht, dass das spontane Entstehen von Ordnung aus zufälligen Gemischen unbelebter, meist molekularer Bausteine heraus, ein Schlüsselschritt in der Evolution biologischer Materialien sei. Die Moleküle besitzen die Fähigkeit zur aktiven Selektion, Selbsterkennung und Fehlerkorrektur. Hat das nicht mit dem zu tun, was wir Bewusstsein nennen? Selbsterkennung und Selbstorganisation geht nur mit Bewusstsein! Es kann nicht automatisch ablaufen, wie ich bereits schon erwähnte. Deshalb behaupte ich, dass schon in den ersten Quantenfeldern eine kreative Triebkraft voller Experimentierlust existierte, die sich in Richtung der Erschaffung von Leben entwickelt hat. Der Begriff der „intelligenten Evolution“ drückt das gut aus. Ich kann jedenfalls nicht „glauben“, dass die Grundbausteine des Lebens sich irgendwann zufällig zu Zellen mit Membran und Zellkernen entwickeln, in denen ein ausgeklügelter genetischer Code mit 3 Milliarden Buchstaben in winzigen gefalteten Strukturen enthalten ist, und dieser Prozess dann nach Milliarden von Jahren bei Säugetier-Zellverbänden und den 50-100 Billionen Zellen des Menschen mit einem hochkomplexen Gehirn endet. Da wurde viel kreativer Schweiß vergossen. Frage: Das Zusammenspiel ist also aus Ihrer Sicht zu komplex, um nur auf Zufall, Anpassung, Mutation und Notwendigkeit zu basieren? BM: Der Darwinismus ist heute schon zu einer neuen, materialistischen Religion geworden. Kaum ein angesehener Wissenschaftler traut sich, auszutreten. Hinzu kommt, dass die meisten Ergebnisse aus den verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten nur selten interdisziplinär zusammengetragen werden. Jede Fachrichtung produziert nur winzige Bausteine. Doch wenige Wissenschaftler spielen „Lego“ damit. Ich habe in meinem Buch versucht, die Legosteine der Wissenschaft zu einem farbigen, kreativen Denkmodell zusammenzusetzen. Frage: Und das Ergebnis? BM: Das Ergebnis ist ein Gedankenhaus mit vielen Anbaumöglichkeiten. Die Erscheinungen des Lebens sind so eng miteinander verknüpft, dass mechanistisch-materialistische Erklärungsmuster zu eindimensional sind, um die vieldimensionale Wirkungsweise von Evolution zu verstehen. Das Ausmaß des Zusammenspiels ist so groß, dass diese Ordnung ohne eine systemimmanente Intelligenz nicht vorstellbar ist. Das geben inzwischen auch Genforscher zu, die sagen, dass unser „Genom ein hochkomplexes, verwobenes Netzwerk ist, das nicht mechanistisch erklärt werden kann“. Die genauen Informationsübertragungswege dieser Intelligenz sind noch nicht bekannt. Aber so viel steht aus meiner Sicht fest: Da sitzt kein alter Herr namens Gott mit einem weißen Bart und einem Kamm in der Jackentasche und steuert das Ganze; der Verlauf ist nicht determiniert. Frage: Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass wir in einem Bewusstseinsfeld leben, durch das Mensch und Evolution miteinander verwoben ist. Wie muss man sich ein Bewusstseinsfeld vorstellen? BM: Wir leben gleichzeitig in verschiedenen Feldern. Auf der kleinsten Ebene existieren Quantenfelder, also schwingende Einheiten – inzwischen hat man diese sogar vertont! -, die Materie und Energie zugleich sind, zudem unbestimmt in ihrem Ort. Aus ihnen bilden sich Atome und das, was wir als feste Materie wahrnehmen. Auf der nächsten Ebene existiert die Biosphäre, mit allen Pilzen, Pflanzen und Tieren. Auch die Atmosphäre kann als Feld bezeichnet werden. Über die Luft sind wir mit allen anderen Lebewesen verbunden. Es wird uns erst langsam klar, wie eng wir mit diesen ganzen Feldern verwoben und wie abhängig wir von ihnen sind. Wenn ich ein paar Minuten nicht atme, bin ich tot. Das Bewusstseinsfeld ist nun das Feld, in dem alle bewussten Gedanken und Ideen der Menschen gespeichert werden. Teilhard de Chardin, der berühmte Evolutionsphilosoph, nannte es Noosphäre. Frage: Das Bewusstseinsfeld ist immateriell? BM: Da kommen wir auf den Punkt. Das elektromagnetische Feld der Quantenphysik ist auch kein „materielles Feld“ und gleichwohl real. Dieses Energiefeld wird zusammengehalten und verknüpft durch Information, also Geist. Das Bewusstseinsfeld liegt nicht außerhalb der Naturgesetze, sondern ist – wie alles – eng mit den anderen Feldern verwoben. Die wenigsten können sich vorstellen, dass es so etwas wie feste Materie im Grunde gar nicht gibt. Dafür habe ich einige schöne Beispiele in meinem Buch gefunden. Frage: Und Spiritualität ist die Praxis der Modifikation des Bewusstseinsfelds? BM: Ja, spirituelle Arbeit besteht darin, das eigene, schwingende Energiefeld homogen zu machen. Dies ist ein individueller Vorgang, denn jeder arbeitet spezifische Qualitäten in seinem Leben aus. Es ist durchaus möglich, dass dieses Energiefeld vom eigenen Bewusstsein zusammengehalten wird und mit dem größeren Bewusstseinsfeld zusammenwirkt, so wie die Luft auch immer wieder ausgetauscht wird. Vielleicht wird auch die Information ausgetauscht, so dass Leute Reinkarnationserlebnisse haben. Man darf das nicht zu persönlich sehen… Frage: Wie hängen nun Evolution und Bewusstseinsfeld zusammen? BM: Evolution ist meiner Meinung nach ein großes Experiment, genauso wie der Mensch, der daraus hervorging. Alle späteren Lebensformen haben von den vorherigen etwas Neues gelernt oder bestimmte Eigenschaften übernommen wie Augen und Gehör. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, in dem wir Menschen unsere eigene innere Entwicklung in die Hand nehmen müssen und auch können. Die Intelligenz in der Evolution hat sich vielleicht deshalb im Menschen verkörpert, um ihre wunderbare Schöpfung selbst sehen und weiterentwickeln zu können. Das menschliche Bewusstsein kann sich tatsächlich auch weiter entwickeln. Es reicht nicht aus, sich bequeme äußerliche Umstände zu schaffen, in der die Maschinen alle Arbeit übernehmen und immer mehr Müll produzieren. Aber diese Bewusstseinsentwicklung ist kein automatischer Vorgang, sondern es existieren nur Anlagen und Möglichkeiten. Wenn wir mit diesen Potenzialen nichts Vernünftiges anstellen und nur Unterhaltungselektronik produzieren, dann geht die Menschheit unter. Vielleicht hilft der Klimaschock ja. Frage: Was ist der nächste Schritt? BM: Die Bildung von intelligenten Netzwerken auf Bewusstseinsebene. Das Internet ist ein Vorläufer davon und ein gutes Beispiel für die positive Kraft, die ein Netzwerk entfalten kann. Man muss andererseits aber auch in der Lage sein, sich zurück zu ziehen und sich der ständigen Verdrahtung zu verschließen. Der Mensch darf nicht zum Zwischenstück zwischen elektronischen Maschinen und Spielzeugen werden. Ich will kein Chip im Gehirn. Menschliche Netzwerke, die alternative Lebensformen praktizieren, sind mir dabei viel lieber. „Die Evolution“ hat uns einen freien Willen gegeben, dass wir unsere Rolle innerhalb der Natur finden und mit ihr vernünftig kooperieren, so dass alle Menschen genügend Nahrung, Wasser und andere notwendige Lebensgrundlagen haben. Doch zuerst ist es notwendig, dass immer mehr Menschen ein Bewusstsein für die gesamten Zusammenhänge bekommen, so dass sie auch in der Lage sind, die entsprechenden neuen Verhaltensweisen zu entwickeln. Eine materialistische, nur auf Gewinn orientierte Weltsicht, führt in eine Sackgasse und letztlich zur Zerstörung unserer Ressourcen. Das ist auch ein Teil meiner Kritik am materialistischen Darwinismus, der gerne in die Ökonomie übertragen wird: der Kampf ums Dasein. Wir Menschen sind heute in der Lage, zu kooperieren und uns gegenseitig zu helfen, so dass alle Menschen von der wirtschaftliche Entwicklung profitieren, ohne sich gegenseitig zu bekämpfen und die Natur zu zerstören. Die Evolution ist noch nicht zu Ende!

Darwins Hypothese 1

Evolution ist ein lang andauernder, langsamer und schrittweiser Prozess, der zu Mutationen und zu vielfältigen Variationen führt. Tatsache ist: Alle neuen wesentlichen Entwicklungen geschahen innerhalb sehr kurzer Zeiträume. Alle wesentlichen Baupläne waren vor der weiteren Entwicklung und Diversifikation der Lebewesen bereits im genetischen Code der ersten Wesen der jeweiligen Art angelegt. Diese Tatsache wird inzwischen durch neue Funde von Paläontologen deutlich belegt. Die Frankfurter Rundschau vom 4.1. zitiert einen Beitrag im Wissenschaftsmagazin Science (siehe unten): „Zwischen den Ediacara Lebensformen [die vor 570 Millionen Jahren entstanden] und den späteren höher entwickelten Formen aus dem Kambrischen Zeitalter gibt es offenbar keine Vorfahr-Nachfolger-Verbindung, meine Bing Shen, einer der Wissenschaftler. Vielmehr werde vermutet, dass durch die Entwicklung von bewegten und später von fleischfressenden Lebewesen das Ende der Ediacara eingeleitetet wurde…“ Michal Kowalewski, einer der anderen Forscher betont (Zitat FR), „dass die Ergebnisse der Studie auch einen der Grundpfeiler der Darwinschen Evolutionstheorie erschüttert.“ Denn auch das Entstehen der Vielfältigkeit der ersten „bewegten und fleischfressenden Lebewesen“, die während der so genannten kambrischen Explosion vor ca. 540 Millionen Jahren entstanden, geschah ebenfalls in einem sehr kurzen Zeitraum. Siehe Darwins Hypothese 2. Beide Punkte habe ich ausführlich in meinem Buch behandelt. Darwin selbst schreibt: „Wären wirklich zahlreiche Arten von einerlei Gattung oder Familie auf einmal plötzlich ins Leben getreten, so müsste diese Tatsache freilich meiner Theorie einer Deszendenz mit langsamer Abänderung durch natürliche Zuchtwahl verderblich werden.“ Kurzfassung aus Science, 4. Januar 2008: The Shapes of Things Past: One measure of the diversity of life that is particularly useful in studying fossil assemblages is how organisms fill morphospace, which is a graphical representation of possible shapes or forms. This measure provides an approach that is complementary to taxonomic analyses. Shen et al. (p. 81) found that the early Ediacaran faunas, which represent Earth’s first complex life, occupied all of the morphospace seen throughout the entire Edicaran, and that later Precambrian fossils assemblages show a decline. This pattern is similar to that seen for the later Cambrian Explosion. CREDIT: BING SHEN AND SHUHAI XIAO/VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE

Darwins Hypothese 3

Selektion und Anpassung. Darwin schreibt: „Man kann figürlich sagen, die natürliche Zuchtwahl sei täglich und stündlich durch die ganze Welt beschäftigt, eine jede, auch die geringste Abänderung zu prüfen, sie zu verwerfen, wenn sie schlecht, und sie zu erhalten und zu vermehren, wenn sie gut ist.“ Tatsache ist: Alle Tierarten leben seit Millionen von Jahren immer noch in ihrem angestammten Lebensraum (wenn sie nicht vom Menschen vertrieben oder ausgerottet wurden). Sie mögen sogar miteinander verwandt sein und ähnliche Skelette, Organsysteme und Gehirne haben. Es fehlen leider die Belege für eine schrittweise Weiterentwicklung. Von Selektion kann auch deshalb nicht die Rede sein, weil die Natur sich wundersam vervielfältigt hat. Im Laufe der kurzen Evolution – im Zeitraum von nur 540 Millionen Jahren – entstanden 30 Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Alle, selbst scheinbar „Untüchtige“, haben sich intelligent an ihren Lebensraum angepasst oder Überlebensnischen gefunden. Wenn Arten ausgestorben sind, geschah dies durch Massenaussterben wegen ökologischer oder kosmischer Ursachen, wie z. B. das plötzliche Verschwinden der meisten Saurierarten. „Selektionsdruck“ gibt es nur in menschlichen Köpfen.

Darwins Hypothese 4

Kampf ums Dasein oder der Tüchtigste überlebt. Tatsache ist: Wirklicher Konkurrenzkampf in der Natur ist nur schwer zu beobachten, sagen die meisten Ökologen und Naturbeobachter. Im Gegenteil: die Natur hat zahlreiche Strategien entwickelt, um Konkurrenz zu vermeiden. Eine der am besten dokumentierten Prinzipien der Ökologie ist der Grundsatz, dass zwei Arten niemals dieselbe Nische bewohnen. Es sind Tausende von Beispielen bekannt, wo ähnliche Tierarten ohne Konkurrenz koexistieren, weil sie unterschiedliche Nahrung brauchen oder zu verschiedenen Zeiten aktiv sind oder sonst wie eine andere Nische besetzen. Auf allen Ebenen der Hierarchie des Lebendigen gibt es außerdem „organische Einheiten“, seien es die Symbiosen oder die Ko-Evolution von gegenseitiger Abhängigkeit und Hilfe. In der Natur existiert alles nur durch die Wechselwirkung ihrer Teile und innerhalb weiterreichender Wechselbeziehungen.

Die Rolle der Wissenschaft

Die Evolution ist ein blinder Prozess, der nach den bereits genannten Mechanismen abläuft. Die Natur ist nicht intelligent. Tatsache ist: Die Erscheinungsformen der Natur kennzeichnen sich durch viele „verspielte“ Variationen, die keinen „rationalen“ Überlebensgesetzen folgen, sondern einfach die Freude an der Gestaltungsvielfalt der Möglichkeiten ausdrücken. Die neodarwinistische Evolutionstheorie unterschätzt immer noch die natürliche Kreativität, die nicht logisch zu erklären ist. „Die chronische Erwartung dessen, was nicht vorhanden ist, führt zu einer Art Blindheit gegenüber dem, was in der Natur wirklich zu finden ist: Kooperation zwischen Lebewesen, Zielgerichtetheit, Effizienz und Harmonie mit der Umgebung.“ Die intelligente Selbstorganisation des Lebens entwickelt einen nahezu unendlichen Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten. Kennzeichen des Lebens ist Bewegung, Veränderung und kreative Anpassung – und Intelligenz. Intelligenz entstand nicht erst mit dem Menschen, sondern evolvierte aus anderen Organismen. Wenn die Evolution nicht das Ergebnis unabsichtlicher Mutationen und des Überlebens des Tüchtigsten ist, dann ist die Entstehung neuer Arten keine Frage des Zufalls. Das genetische Material entwickelt systematisch die Möglichkeit neuer Themen. In jedem Fall hält sie auf ein zuvor bestimmtes Ziel zu, genau wie das Wachstum des individuellen Organismus. Dies deutet auf Zielgerichtetheit hin. Das Institut für Nanotechnologie des Forschungszentrums Karlsruhe veröffentlichte am 31.10. 2007 (siehe www.scinexx.de) einen Forschungsbericht, in dem beschrieben wird, wie die Forscher „Moleküle bei der Selbstorganisation beobachtet haben.“ Dabei wurde festgestellt, dass Moleküle die Fähigkeit haben, „sich über Schlüsselprozesse wie aktive Selektion, Selbsterkennung und Fehlerkorrektur zu hoch organisierten Strukturen zu ordnen.“ Das ist auch „eine grundlegende Voraussetzung für die Bildung molekularer Systeme bis hin zu biologischen Organismen wie Zellen und Membranen.“ Diese Erkenntnis bedeutet nichts anderes als das, was ich in meinem Buch behaupte: bereits auf der molekularen Ebene besteht eine Art Bewusstsein – was anderes ist „Selbsterkennung“!

Evolution ist nur möglich ...

Die Rolle der materialistischen Wissenschaft Der Wissenschaftler nimmt nur eine Beobachtungsposition ein, wird zum Beobachter, der kein Teil der von ihm studierten Welt ist. Für seine Bemühungen, die Natur zu beschreiben und zu verstehen, muss er seine Versuchsobjekte vereinfachen und auf wiederholbare Versuchsanordnungen reduzieren. Das beteiligte Bewusstsein und alle seine Gefühle und Bewertungen bleiben außen vor. Auch das Bewusstsein der untersuchten Objekte – ein Grund dafür, warum man bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein Pflanzen und Tiere als „empfindungsunfähig“ angesehen hat. Wissenschaftliche „Objektivität“ ist also eine Reduktion auf die Funktionen der Objekte und ist deshalb gar nicht in der Lage, alle komplexen Wechselwirkungen zwischen den Objekten und den beobachtenden und beteiligten „Subjekten“ einzubeziehen. Jedes wissenschaftliche Ergebnis ist somit immer eine Bewertung, die sich aufgrund der herrschenden Standards ergibt, die nicht zulassen, dass das Bewusstsein des Forschers und seine subjektiven Wertmaßstäbe einbezogen werden. „Was verbleibt, ist ein gedachtes, aber nicht erlebbares Modell. Und dieses Modell, eben das wissenschaftliche Weltbild, weiß nichts von Farben und Tönen; es kennt nichts, was in uns selbst zu Hause ist, wie Freude, Schmerz, Hoffnung, Wille, Glück. Auch weiß die Naturwissenschaft nichts von Werten und Zielen; sie kann sagen, was ist und wie es wirkt, aber sie kann nicht sagen, was sein soll.“ (Jörg Alberz: Sehen, Wahrnehmen und die Wirklichkeit, in: Wahrnehmung und Wirklichkeit, Berlin 1997, S. 13)

Intelligenz in der Evolution

Evolution ist nur möglich durch eine bewusste, intelligente Aktion. Es muss eine selbstbezügliche, wissende „Instanz“ geben, die innerhalb einer verwickelten Systemdynamik an allen nichtlinearen, diskontinuierlichen Prozessen beteiligt ist – auch in der Evolution und dem System der Natur mit allen Komponenten insgesamt. Dafür schlage ich das Modell eines „nichtlokalen Bewusstseinsfelds“ vor, durch das miteinander verwobene, unabhängige Informationsfelder koordiniert und aufeinander abgestimmt werden und in dem eine „kreative Intelligenz“ wirkt. Dieses Feld ist vergleichbar mit den elektromagnetischen Feldern, in denen wir leben. Denn die gesamte Information ist in stetiger Wechselwirkung mit diesen Feldern und sorgt für ihre Kohärenz, ihren Zusammenhalt. So kann dieses Feld bei allen Lebewesen, aber insbesondere im Menschen in Resonanz mit dem individuellen Bewusstsein wirken, das im menschlichen Gehirn angesiedelt ist. Auf diese Weise können intelligente und kreative Entwicklungen immer wieder von neuem und spontan geschehen. Die Interferenzen zwischen Impulsen aus dem Bewusstseinsfeld mit den internen Bewusstseinsprozessen in den Gehirnen und Zellen ermöglichen im ständigen Wechsel von Chaos und Neuorganisation die kohärente Arbeit der Evolution.

Evolution kann unmöglich ..

Intelligenz in der Evolution Wenn wir weder einen „Designer“ (oder „Gott“) noch „zufällige Mechanismen“ die Evolution steuern lassen wollen, müssen wir ernsthaft den Faktor „Information“ in das Geschehen einführen – und ein Zusammenspiel der drei Elemente „Mechanismus“ (oder automatischer Ablauf), „Bauplan“ (die Grundelemente jeglicher materieller Formen wie „Flossen werden zu Beinen“) und „Information“ (das Steuerungselement) berücksichtigen. Da „Information“ Absicht und Bedeutung enthält, können wir den Begriff genauso gut mit „intelligente Operation“ austauschen. Wenn zum Beispiel die Gene den Bauplan für bestimmte Zellen oder Proteine in sich tragen, müssen sie auch „wissen“, wann und wie sie diese herstellen sollen. Dabei werden bestimmte Mechanismen der Proteinherstellung angestoßen, die Baupläne dafür aktiviert und die Information so intelligent verarbeitet, dass schließlich das richtige Produkt an die richtige Stelle im Körper im Körper gelangt. Der ganze Prozess geht jedoch nicht nur in eine Richtung, sondern alle drei Faktoren wechselwirken miteinander. Selbstverständlich ist diese dreidimensionale Sichtweise ebenfalls eine „Vorstellung“, sie lässt sich aber durchaus auf konkrete „Fakten“ stützen, weil wir die Wirkungen beobachten können. Für eine Erfindung von etwas, das es vorher noch nicht gab, benötigt es zuerst die „kreative Intelligenz“ eines oder mehrerer Menschen, die sich vorstellen können, dass so etwas möglich ist, einen kreativen Einfall. Dann entwickeln die Konstrukteure einen Bauplan und experimentieren mit verschiedenen Funktionsweisen und vorhandenen Technologien. Das Element des Zufalls in Form von Unwägbarkeiten oder Neuentdeckungen kommt ebenfalls ins Spiel. Anfänglich wird vieles nicht funktionieren, ein Flugzeug zum Beispiel steigt nicht hoch genug und stürzt ab. Oder plötzlich ist Gegenwind vorhanden. Vielleicht sind auch die Flügel nicht aerodynamisch genug – und vieles andere mehr. Das Erstaunliche an der Welt ist ja, dass es nicht nur funktionale, mechanistische Abläufe gibt, sondern auch Energiefelder und organisierende Informationen. Nur das Zusammenspiel dieser drei Elemente bringt die Wirklichkeit hervor. Deshalb ist das Element der Information, die „kreative Intelligenz“, die an jedem Prozess beteiligt ist, notwendig, weil wir „das Leben“ sonst nicht verstehen können – oder aber auf einen reinen materiellen Mechanismus reduzieren, den es bei jeder vernünftigen Betrachtung einfach nicht allein ist.

Die Weibchen leuchten, um Männchen auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt eine Reihe von anderen Organismen, die ebenfalls eigene Beleuchtung haben, so zum Beispiel ein Fisch im tiefen Meer, der eine Lampe vor sich her trägt, damit er in der Dunkelheit sehen kann. In Neuseeland gibt es Höhlen mit Mückenlarven, die anderen Insekten einen Sternenhimmel vorgaukeln – die Beutetiere fliegen darauf zu und verheddern sich in langen klebrigen Fäden. Diese werden dann wie Angelschnüre eingezogen.

Die Weibchen leuchten, um Männchen auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt eine Reihe von anderen Organismen, die ebenfalls eigene Beleuchtung haben, so zum Beispiel ein Fisch im tiefen Meer, der eine Lampe vor sich her trägt, damit er in der Dunkelheit sehen kann. In Neuseeland gibt es Höhlen mit Mückenlarven, die anderen Insekten einen Sternenhimmel vorgaukeln – die Beutetiere fliegen darauf zu und verheddern sich in langen klebrigen Fäden. Diese werden dann wie Angelschnüre eingezogen.